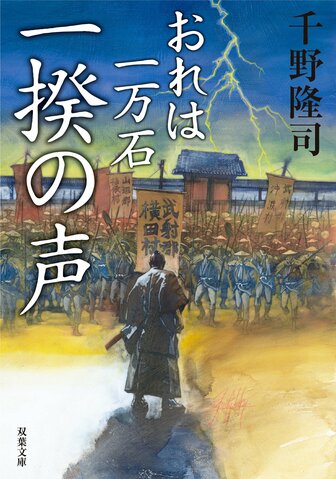

千野隆司の「おれは一万石」シリーズの、第六弾が刊行された。前作『無節の欅』で、ついにシリーズを通じての敵と雌雄を決した、高岡藩の世子の井上正紀。しかし彼に休む暇はない。天明の飢饉の真っただ中、藩の飛び地の五村が、一揆を起こしたのだ。代官や国家老のミスが重なってのことだが、動き出した領民は止まらない。さらに浪人や無頼者を連れた、米問屋の番頭の楽太郎が、一揆に加わった。義によって参加したという楽太郎だが、なんとも胡散臭い。事態を丸く収めようと江戸で苦慮していた正紀は、ひそかに国元へ向かうことを決意する。

大名が恐れるものは数々あるが、その中でもトップクラスのものが一揆である。今風にいってしまえば労働争議だが、身分制度の厳しい時代のこと。農民が藩に逆らうのは、命懸けの行為であった。それでも五村は決起する。

ここで感心したのは、一揆が起きるまでの経緯だ。不作による苦しい生活にも拘らず、貸し米を求められ、とうとう我慢できずに立ち上がった五村。しかしそれは正紀の本意ではない。状況を読み違えた代官や、事なかれ主義の国家老により、事態が悪化したのだ。だから一揆の最大の敵であるはずの正紀が、主人公として活躍するストーリーを、すんなり納得できるのである。

さらに一揆の裏側で悪事を働こうとする楽太郎一味が、倒すべき明確な敵となっている。正紀のチャンバラを織り込んだ、後半の痛快な展開も、この巧みな設定から発生しているのだ。

そうそう、正紀のチャンバラだが、すいぶん駆け引きが巧くなった。言葉により強敵を怒らせ、平常心を失わせるなど、たいしたものだ。こういうちょっとしたところからも、正紀の成長が窺えるのである。

また、正紀の妻の京も、前作の悲劇を経て、大きく成長した。一揆のことを正紀から聞くと、「領民を守れない藩が、栄えることはございますまい」「藩士も領民も、ただの一人でさえ、命を失わせてはなりますまい」といい、自らも動くのだ。幾つもの苦難を乗り越え、互いの絆を強めていく夫婦の姿も、本シリーズの読みどころになっている。

ひとりの死者も出さずに、一揆を治めようとした正紀。領民に厳しく向き合うべきだという幕府の姿勢に背き、自らの理想を自覚した彼が、いかにして困窮した高岡藩を立て直すのか。本書を読むと、シリーズの続きが、ますます気になってならないのである。