なぜそんなことをしたのかと、あなたあたしにお尋ねですか。

ひと口にそれをこうと言えるなら、あたしも苦労はいたしません。

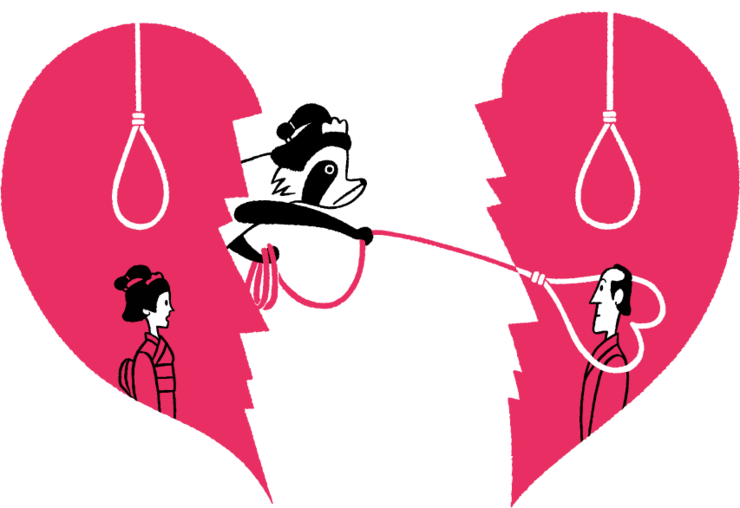

あたしが首をくくった理由──。

それは、話せば長いお話です。

事の発端は、十日ほど前のことでした。その日あたしは夜陰に乗じ、とある馬場に忍び込みました。馬術の修練をする、あの馬場です。

なぜって、そこに馬の餌があるからに決まっています。葉っぱや米ぬか、豆なんか。ええ、昼間、馬が食べ散らかしたおこぼれです。あたしがそれを夢中で食べていたところ、若い男女がこれもまた夜陰に乗じてやってきたというわけで。

日暮れた後の馬場なんて、普段は人っ子一人おりません。なんせ暗くて、物騒でございましょう。尋常な人ならば、きっと避ける暗がりです。そんなところに若い男女が打ち連れ立ってやって来たなら、これはもう世を忍ぶ逢い引きに相違ない。

まぁ、お楽しみだこと。どれ、拝見。

人の恋路を邪魔するつもりはございませんが、

あたしはそんな卑しい思いにあらがえず、忍ばせた足の運びも軽やかに、若い二人に近づきました。

「おのれ、ここな覗き魔め」

あなた、そうおっしゃいますか。言葉の

ですけど、あなた。暗所で

暗がりの中、目を凝らしてみれば、件の男女はお

女の方は、下働きのお女中でございましょうね。

その風体は僭越ながら

ひるがえって、男の方。

これは小僧の頃からひとつお店で勤め上げ、今や年季も明けた頃といったところでございましょう。

縞の小袖が包む体はほっそりとしたなで肩で、役者のような立ち姿。そしてその顔を見上げた刹那、あたしは雷に打たれたような心持ちがしたのです。

花の

それは、こんな人を指す言葉ではないかしら。

あたしはその顔に見入りつつ、雷に打たれ続けておりました。馬の餌など、むさぼり食っている場合ではございません。

このお方、一体どこのお店の方かしら?

知りたいわ。あたし知りたい、あなたのことを。

そんなことを思っていると、一体どうしたことでしょう。女が、よよと泣きはじめたではございませんか。

すわ、これは別れ話か。あたしは俄然興味をそそられて、二人の会話に聞き耳を立てました。

「もうだめよ。あたし、連れ戻されてしまうのよ」

「そうはさせない」

「でも、どうやって? 松吉さん。ねぇ、松吉さん!」

やにわに始まりましたのは、予想に反した

お女中は涙に暮れて、その薄い体はわなないている様子。対する手代は、熱い涙でそぼ濡れたお女中の手を、おのが両手で優しく包む。かくして「なんだ、肉布団でも別れ話でもないのか」と、私が興ざめしかけた刹那、聞こえてきたのは穏やかならぬこの言葉でありました。

「こうなれば、いっそ二人で死のう。なぁ、およね」

心中でございます。

相思相愛、あい惚れた二人なのでございましょう。それが若い

ええ、ええ。お聞かせしましょう、そのわけを。

あら、でも待って。あたしが話すまでもなく、今しもそこの井戸端で女二人がその噂をしている様子。ちょっと盗み聞いてみましょうか。

「ねぇ、心中騒ぎがあったんだって?」

「そうなのよ。本郷にある大宮屋っていう酒屋の手代と

「じゃあ、親はそれを知らずに?」

「そりゃそうよ。二人の仲に、お店の人たちでさえ気づかなかったらしいもの」

「ふーん」

「お店の主もそうとは知らないからさ、早速、暇を取らせる日取りを決めて、話はあれよあれよと進んだの」

「それじゃその二人、さぞ辛かったでしょうねぇ」

「でも娘が故郷に戻される日は、刻々と迫ってくるの。そして二人は追いつめられて、死ぬよりほかになくなったというわけよ」

「切ないわねぇ」

「ところがいざ心中、って日に妙なことが起きてさぁ」

「妙なこと?」

「そう。それが三日前のことなんだけど。なんでも二人はその日の暮れに、馬場に植わった桜の木で、揃って首をくくることにしたらしいのよ。待ち合わせてね」

「人目を避けて、そんなところで」

「そう。で、男が約束の時刻よりすこし早くそこへ着くと、娘ももう来ていてね。そして二人はさっそく首に縄かけて、いざとばかりに飛んだのよ。ところがあなた、男の方のつま先が地面についちゃってさぁ」

「ちょっと。それじゃ死ねないじゃない」

「そうなのよ。迂闊よねぇ」

「それで、どうしたの?」

「女は

「やだ。それは一番だめよ」

「そうなのよ。でもあなた、そこからなのよ、この話が妙なのは」

「どういうこと?」

「まず縊れて死んだ女の横で、死にそこなった男がもがいてるでしょ?」

「もがいてるわね」

「男は今にも気を失いそうで、失わないの。目の玉なんか、飛び出さんがばかりにひんむいちゃって、断末魔」

「やだあなた、恐ろしい」

「で、その時、男のひんむいた目に映ったのが、今一緒に首をくくったはずの娘が、向こうから歩いてくる姿だったいうじゃない。おかしいでしょう?」

「えっ? なによそれ、どういうこと?」

「なぜだか、娘が二人いたのよ。縊れて死んだ娘は、実はにせものでさぁ」

「にせもの?」

「そう。そんなことだから、あとから約束の時刻通りに来た本物の娘は驚いちゃって。これから心中するはずの男が、もう首を吊ってもがいているし、その隣では自分とそっくりの娘が、ぶら下がって死んでいるしで」

「そりゃ、驚くでしょうよ」

「それで娘が悲鳴をあげると人が来て、男はなんとか助かったのよ。でも解せないのは、死んだ方の娘よね。姿形も瓜ふたつだし」

「そうよねぇ。なんだか狐につままれたような話ねぇ。……あっ! それ、ひょっとして、狐狸の類じゃ」

「あら、あなた鋭いじゃない。実はそれが狸でね。しばらくしたら、死んだ娘が毛むくじゃらになっていたというわけよ」

「でも、どうして狸が首を吊るのよ」

「それがどうにもわからなくてさ。化かしてからかっているうちに誤って死んだんじゃないかって、もっぱらの噂なんだけど。狸って、どこか抜けてるっていうじゃない」

「ふーん。それで、その手代と下女は?」

「お店の主に、二人の仲を洗いざらい打ち明けて、?られたらしいわよ」

「けしからん奴らだって?」

「違うの。なぜそれを早く言わない、って。二人ともよく働く子でさ、主も目をかけていたらしいのよ。それで主が下女の親にかけあって、めでたく夫婦にさせることにしたそうよ」

「あら、良かったじゃない」

「そうなのよ。思わぬ果報で」

「でもやっぱり、その狸の行いが腑に落ちないわ。一体、なにがしたかったのか」

「さぁ。でも人をだまして遊ぶから、罰が当たったのよ。だけどそれで二人が結ばれたんだから、死んだ甲斐もあるってもんでしょ」

一体、なにがしたかったのか。

あなた、あたしにそのようにお尋ねですか。

ええ、そうです。あの娘に化けた狸が、このあたし。ですけど、聞いて。あたし、彼をだまして遊んだつもりはないんです。

では、どんなつもりか。

あたし、本気であの方と死ぬつもりでいたんです。

思い起こせば、十日前。雷に打たれた出会いから、あたしは一時たりとも彼を忘れたことはございません。あの方を思えば心は千々に乱れて、脈打つ音は

あぁ、これが恋煩いね。あたし、恋の病に冒されたのね。

そんなことを思いつつ、あたしは日々、日が暮れるのを待ちました。なぜなら彼が馬場へ来るから。夜目のきくあたしのまなこに映る二人は、毎晩桜の木の下で、手に手を取ってさめざめと泣いていました。その様を、あたし気の毒に打ち眺めたものでございます。

ですけど、あなた。

えぇ、そうです。あたしやっぱり正味のところで、あの女が憎かった。心の底では、下女を呪った。奥歯をぎりぎり噛みしめた。だって、そうでしょう? あたしの彼を、役者のようなあの彼を、連れて死のうというのですから。

あなた、それを

あぁ、狂おしいこの思い。あなた、おわかりになりますか?

あたしは

「おどれ、このド狐が!」

そのように境内で悪罵悪態の限りを尽くしていた、そんな折。あたしは、ふと考えたのです。

いっそ、あのお女中を呪い殺してしまおうかしら──。

あたしは恐ろしい女です。修羅ですわ。あるいはそうね、夜叉ですわ。あぁ、恋は女を魔物にするのね。そんなことを思ううち、あたしの脳裏に浮かんだのは、さらなる妙案。それは彼女を差し置いて、あたしが彼と死ぬことでした。

あたしのこの切なる思い、彼にとっては迷惑でしょうか。あなた、これを悪女の深情けだとお笑いですか。でも、いいの。それでもいいの。あたしが彼と死ねるなら。

かくしてあたしは、あのお女中に化けました。そしてかねて盗み聞いていた約束の時刻より一足早く桜の木の下へ行き、待ち伏せたのです。

「早く来て。あの女が来るより先に、あなたいらして」

そう念願していたところ、首尾よく彼がやってきました。お店の使いで外へ出たその帰り、直接来たと息はずませて。

上気した頬を桃色にうっすら染めたその顔は、この上もない美しさ。こんなにきれいな生き物が、この世の中にまたとあろうか。あたしは彼のその顔を、うっとり見つめて幸せでした。

でも、そうしていられる場合ではございません。安穏としていれば、今に彼女が来てしまう。そう思うとあたしはもう、気もそぞろ。お名残惜しくはあるけれど、急いで事を運ばなくては、不首尾に終わる。

かくてあたしは荒縄を二本つかむと、桜の枝に投げ掛けました。二人並んで首を吊っても決して折れない、大層立派な枝を選んで。

その後のことは、先刻ご承知の通りです。

あまり焦っていたために、彼の縄を短くし損ねたのが、あたしのしくじり。あぁ、彼は背丈もすらりと高いのね。

死んでしまった今この時に、あたしが切なく思い出すのは、

縄に吊られてぶらぶら揺れるその顔に、ふと驚きの色が浮いたのは、つま先が地に触れたからでございましょうね。そこからの彼はもがいてもがいて、まぁ必死。一緒に死のうと言ったのに。あれほど固く誓ったくせに。

やっぱり、なんだか死にたくない──。

彼はそう思ったのでございましょうか。

そうだとすれば、あのお女中もいささか不憫。

かくして亡霊と化した今のあたしは、こうして噂をされるところへふらふら出向き、人には聞こえぬ問わず語りをするばかり。

ですが、人の噂も七十五日。やがて忘れ去られるさだめです。

あの方も、あたしを忘れるかしら。恨みます。それならあたし、いっそ彼女に取り憑いて、一生彼から離れない。そして女の

あたし今、そんなことを考えておりますの。

それを悪女の深情けだと、あなたお笑いになりますか。

[余滴]

この話の素材としたのは、江戸時代の幕臣・

原典「狸縊死の事」の内容は、おおむね本編の井戸端における女二人の会話の通り。狸が首を吊った理由は不明ながらも、かえって男女の

江戸時代の噂話を集めた随筆集は、根岸鎮衛をはじめ多くの人が残しています。それらは人の噂や政談のほか、怪談、奇談も数多く含み、狐狸の類も頻繁に登場します。