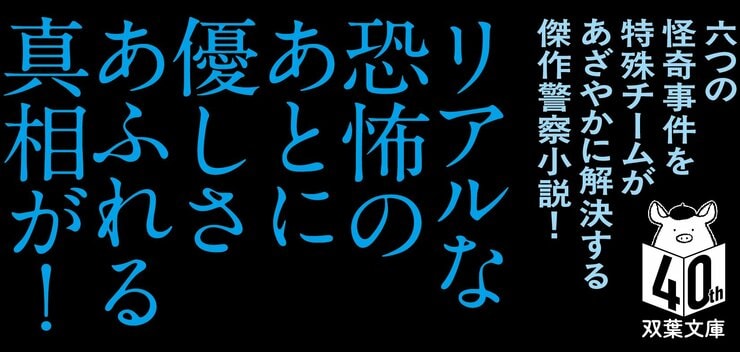

心霊スポット多き古都を管轄する鎌倉署に常駐するR特捜班は、心霊現象絡みの事件を担当するチーム。特質能力を持った心優しき刑事達が死者の哀しみに目を向け、呪い、悪霊、狐憑きなど不可解な事件の真相に迫る。本格警察小説に超常現象捜査が融合し、著者の技巧が冴え渡る傑作連作小説!

そんな本書の読みどころを、巻末に収められた書評家・関口苑生さんによる解説からご紹介します。

■『心霊特捜〈新装版〉』今野敏 /関口苑生 [評]

職人と聞いて、人はまずどんなイメージを思い浮かべるだろうか。

もちろん職種によって答えは違って当然だが、職人=プロ中のプロたる人間ということは、誰もが一致して認めるところだろう。おそらく意見が分かれるのは、そこに付随する二義的印象からで、プロだけれども(あるいはプロであるがゆえに)頑固、繊細、気難しい……といった気質的な問題がひとつ。それと仕事の幅というか、その範囲や種類によっても職人のイメージは随分違う。たとえば野球で打撃、守備、走塁、バントなどの専門家はみな一様に職人と称されるが、同じ職人でも発揮する能力によってそれぞれに抱かせるイメージは大きく異なっている。

同じように「職人作家」といった場合にもいくつかのタイプがある。どんなに無体な注文に対しても、手堅く、巧く、器用に、しかも素早く仕上げる万能な作家も職人と言えば職人だろうし、これとはまったく逆に時流や風潮などに左右されることなく、ひとつのテーマを追求し続ける作家も職人と言われているような気がする。要望に応えてあまねく広く仕事をこなすことも、狭い範囲でより深くを目指すこともまた職人のなせる技なのである。

いきなりこんな話を始めたのは、本書の作者・今野敏がこの「職人」という言葉に強いこだわりを持っているからだ。そのことは、これまで彼が書いてきたエッセイや対談、インタビューなどの記事からも容易に窺える。近いところでは、二〇一〇年八月八日付の朝日新聞読書欄での著者インタビューで、

「小説家は職人」

ときっぱりした物言いで、持論を述べていたものだった。

小説家はいろんなものを学び、持てる技術のすべてを駆使して、自分の中にある何かを表現する。そこでようやく、読者に自分の思いを伝える第一歩が始まるのだ。そうした思いの背後には、若い読者の小説離れに対する危機感もある。

現代のエンターテインメントは小説だけではない。映画やテレビドラマは言うまでもなく、漫画もあれば各種ゲームもある。そんな中で、

「(人間の)内面を描くというのが小説の一番の強み。それをやらないと、ほかには勝てません」

と今野は主張する。だがそういう彼自身にしても、作品を百冊以上書いたあたりから、本当の意味で小説の書き方がわかってきたような気がする、とこれはまた別なインタビューで述べている。ちょうどその頃から肩の力を抜くことを覚え、自然体で小説の執筆ができるようになったというのである。年度で言えば、デビューしてから二十年が過ぎた二〇〇〇年頃のことで、それを理解するに至るまでは、ひたすら書き続けるしかなかったのだった。書いて、書いて、覚えていく。空手家でもある今野敏は、その感覚を空手の練習に似たところがあると言う。

空手の練習は、へとへとに疲れてもう腕が上がらないと思っても、そこから頑張ってさらにあと十本、あと何本、ともうひと踏ん張りして「突き」などの練習をする。すると不思議なことにいつしか余分な力が抜けて、綺麗な型になり、集中力も高まって本当に効く一本となる。小説も同じで、書き続けていくことで身につくものがあるのだと。これがいわゆる身体に教え込むというやつで、技術の習得はもとより、精神の基本であり、すべての職人技に繋がる道でもあるのだろう。

確かに渾身の力を込めたと称する作品が、必ずしもいい出来であるとは限らない。力みばかりが目立ち、意欲が空回りして、文中からは何も伝わってこない作品も結構多いのだ。武道の達人は相手に対し常に自然体の姿勢で立つというが、小説の職人も同様で、これは力が入っているなと簡単に見透かされるようではまだまだなのかもしれない。

そうした意味合いから申せば、本書『心霊特捜』は、職人芸を見せるにはまさに最高の舞台、絶好のテーマと言えよう。と言うのはここに収められた六篇は、いささか時代がかった言い方をすれば怪奇小説の部類に入るものだ。あえて現代風にホラーと言わないのにはもちろんわけがある。そこが実は肝になるのだが、その前にざっと本書の概要を紹介しておくと──

神奈川県警本部の組織だが、鎌倉署の一室に常駐している《R特捜班》が本書の主人公である。Rとは「霊」の略で、主に心霊現象が絡む事件を担当する特捜班だ。メンバーは四名。まず係長に四十歳の番匠京介警部。主任の数馬史郎巡査部長は三十五歳。鹿毛睦丸巡査、三十二歳。比謝里美巡査、二十八歳。これに彼らと本部との間の連絡役を担当する岩切大悟巡査が、なぜか成り行きで毎回捜査に加わることになり、いつの間にかチームの一員のような形になっていく。

扱う事件が特殊なものだけに、メンバーもまた一癖も二癖もある人物ぞろいだ。中でも数馬、鹿毛、比謝の三人は本当に霊感があるらしく、普通の人には見えないものが見えるのだった。数馬は古神道の伝承家系出身者で、現在の神社神道では失伝してしまった秘法を身につけているらしい。鹿毛の実家は密教系の寺で、本人も密教の修行を積んでいた。里美は沖縄の神事に関わるノロの家系で、もちろん自身も霊能力を有している。そんな彼らが、本物の霊と対峙し、不可解な事件の謎を解いていくのである。なんとまあ奇想天外な設定であることか。しかしこれが、いずれも見事な一篇に仕上がっているのだった。

怪奇事件を専門に扱う探偵というと、古くは《幽霊狩人》シリーズの名で知られるW・H・ホジスンの『幽霊狩人カーナッキの事件簿』がある。日本では、都筑道夫の《物部太郎》シリーズが筆頭だろうか。探偵ではないけれど、赤川次郎の霊感バスガイド《怪異名所巡り》シリーズも忘れがたい。だが、本書がそれらの作品と一線を画するのは、こちらは警察小説となっていることだ。と同時に怪奇小説でもあるのだった。

怪奇小説というジャンルは、かなり古くからあったものだが、一九二〇年代に入ると、すでに死にかけているジャンルだなどと言われるようにもなっていた。都筑道夫によると怪奇小説はそもそもロマンティシズムと結びついて栄えたジャンルで、人間が死後、霊の形でこの世に現れることを人間の情念の流れとして受け取り──つまり、幽霊がどうして出るか、出てどういうことをするかを描いていくものであった。それゆえ文学の本流がロマンティシズムからリアリズムに移っていくと、必然、怪奇小説も次第に廃れ始めていったのだという。それが復活したのは、リアリズムによって怪奇小説を書く方向に転換したからであった。リアリズムとは、要するに幽霊を受け取る側の人間心理を描くことにつきる。特に近年では、不幸な死に方をした何者かが(人間だけではなく、動物や最近では機械の場合もある)、生者に対して悪意や敵意を持ち、危害を加えるべく襲ってくるといった傾向の作品が、リアルにディテールたっぷりに描かれて、襲われる人間の恐怖をより倍加させているようだ。こうしたものが、いわゆるホラーと呼ばれているのだった。

あくまで個人的見解ながら、わたしが本書をあえてホラーと呼びたくない理由は、ここにはリアルな怖さもたっぷりと込められてはいるが、それ以上に登場してくる「霊」たちの存在が、“彼ら”の行動が、ロマンティックなものに思えて仕方ないからなのである。「死霊のエレベーター」にしても、あるいは「目撃者に花束を」や「ヒロイン」にしても、幽霊たる“彼ら”の思いやりがなんともいじらしく思えてくるのだ。怖さを感じさせながら、ロマンの匂いも漂わせる至芸がここにあるのだった。

それともうひとつ。つくづく巧いなあと思わされたのは、大悟を除くとほかの登場人物たちには心理描写らしい心理描写がさほどなされていないのである。その代わり、行動を通して伝えようとする。何と言うのか、なかなか説明しにくい心理を描写するために、行動を通して心理を描く──言ってみれば犯罪を通して社会の状況と現代人を描く、ハードボイルドの手法がここではとられているのだ。その典型例が「狐憑き」と「魔法陣」である。

先に「小説の一番の強みは、人間の内面を描くこと」という作者の言葉を紹介したが、描き方によってはその部分だけが浮き上がってしまい、説得力に欠けてくる場合もある。映像ではベテラン俳優の背中の演技であるとか、効果音、音楽などで心理の具合を表現できることもあろうが、文章ではきわめて困難な作業となる。それを今野敏は、登場人物たちのちょっとした仕種、行動で表しているのだった。逆に「人魚姫」では、今度は一転して大悟の心理を思い切りさらけ出すことで、憑依した人物が感じている哀しみの原点までもが描かれるのだ。これぞ職人芸の極みであろう。しかしながら、力みはどこにも、片鱗すらも感じさせない。

まさに本書は、今野敏の職人技が炸裂した傑作であると思う。