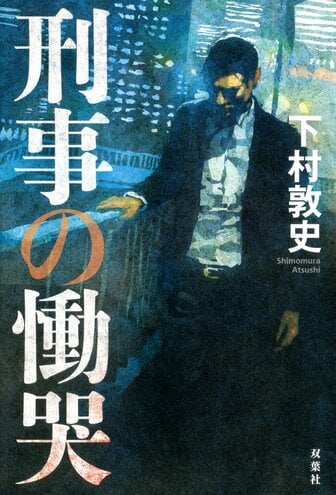

本誌に好評連載された下村敦史の警察小説が、単行本になった。ちなみにタイトルは、連載時の『刑事の資格』から、『刑事の慟哭』へと改題された。なんともインパクトの強いタイトルになったものだが、それに相応しい、読者の胸を締めつける内容になっているのだ。

個人的な意見になるが警察小説には、刑事たちが絆で結ばれているアットホーム型と、主人公が孤立しているギスギス型に分けられると思っている。そして本書は、間違いなくギスギス型だ。

孤立しているのは、新宿警察署の田丸茂一。かつて連続殺人犯を単独で捕まえたものの、タイミングが悪く、警察の面子を潰してしまった。以後、署内では爪弾きにあっている。『百人町女性会社員殺人事件』で、捕まった容疑者が無罪だと確信するが、信じてもらえない。さらに、ヨシキというホストクラブのナンバー2の他殺死体を発見するが、脇筋の捜査ばかりやらされる。しかし旧知の警視庁の刑事・神無木仁とコンビを組み、事件を追う田丸は、ふたつの事件の意外な共通点に気づくのだった。

本書の冒頭は、死者四人、負傷者十六人の大惨事となった『新宿ブラック企業爆破事件』から始まる。それに続き、この事件の裁判員候補に選ばれた中沢剛という男性が、新聞記者の接触を受けるエピソードが描かれている。これにより読者は爆破事件が、田丸のかかわる事件と関係していることが、容易に察せられるだろう。もちろん私もそうである。だが、こんな風に絡んでくるとは思わなかった。後半、ふたつの事件の共通点が深まったときは、頭の芯が痺れたように感じられた。その痺れこそが、ミステリーの醍醐味なのだ。

このようなストーリーを通じて彫り込まれる、主人公の肖像も見どころである。警察組織から憎まれ、仲間であるはずの刑事たちから爪弾きにされながらも、真相を追わずにはいられない田丸。唯一、自分の味方になってくれる神無木のために、彼が選んだ行動は、あまりにも悲しい。自分の居場所を求めて彷徨する田丸に、被害者や犯人の姿が重なり、本書のテーマが屹立してくるのである。

さらに、法廷ミステリーにしてもよかったのではないかと思うほどの裁判場面の面白さや、ラストの展開など、要チェックなポイントが満載だ。デビュー当初から社会と人間を見つめてきた作者だから書けた、渾身の警察小説なのである。